IL CLASSIC MASS MURDERER ED IL FAMILY MASS MURDERER

Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro

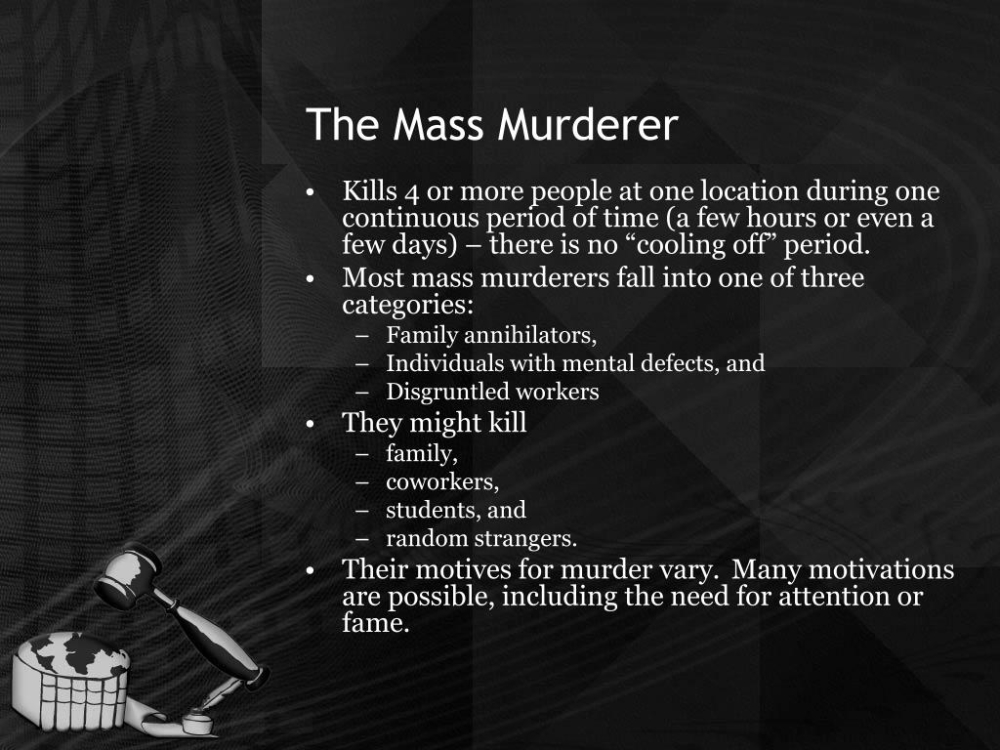

I termini "classic mass murderer" e "family mass murderer" fanno riferimento a due categorie distinte di omicidi di massa, ognuna delle quali ha caratteristiche specifiche:

- Classic Mass Murderer (Classico Assassino di Massa): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa in modo relativamente simile a come sono stati perpetrati in passato da altri autori di omicidi di massa noti. Questi assassini di massa seguono spesso schemi o modelli riconoscibili di comportamento, come l'attacco deliberato a un gruppo di persone in un luogo pubblico o in un contesto specifico, l'uso di armi letali e la volontà di causare un alto numero di vittime. Gli esempi di assassini di massa classici includono spesso attacchi a scuole, luoghi di lavoro o luoghi pubblici affollati.

- Family Mass Murderer (Assassino di Massa in Famiglia): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa all'interno del contesto familiare. In genere, questi assassini uccidono più membri della loro stessa famiglia in un singolo evento omicida. Questi casi possono includere omicidi di coniugi, figli, genitori o altri parenti stretti. Le motivazioni dietro gli omicidi di massa in famiglia possono variare, ma spesso coinvolgono dispute familiari, conflitti interpersonali o problemi psicologici.

Entrambe queste categorie rappresentano forme gravi di violenza criminale, ma sono distinte in base al contesto e alle circostanze in cui gli omicidi di massa si verificano. È importante sottolineare che queste terminologie non sono necessariamente riconosciute ufficialmente o utilizzate nei sistemi giuridici, ma sono spesso usate per descrivere specifici modelli di comportamento criminale nell'ambito della ricerca criminologica o dell'analisi di casi di omicidi di massa.

Le motivazioni che spingono "classic mass murderers" (assassini di massa classici) e "family mass murderers" (assassini di massa in famiglia) a compiere omicidi di massa possono variare ampiamente da caso a caso e spesso sono complesse. Tuttavia, alcune motivazioni comuni possono includere:

Classic Mass Murderers (Assassini di Massa Classici):

- Vendetta o rabbia estrema: Alcuni assassini di massa sono motivati da un forte senso di rabbia o vendetta nei confronti di un gruppo di persone, spesso a seguito di reali o presunti torti subiti.

- Problemi mentali o psicologici: Molti assassini di massa soffrono di disturbi mentali o psicologici gravi che possono influenzare il loro comportamento. Questi disturbi possono includere la schizofrenia, la depressione grave o altri disturbi del pensiero e dell'umore.

- Desiderio di notorietà o fama: Alcuni assassini di massa cercano di ottenere notorietà o fama attraverso gli omicidi di massa, spesso attraverso la copertura mediatica che segue tali eventi.

- Disperazione o senso di impotenza: Alcuni individui possono essere spinti a commettere omicidi di massa a causa di un senso di disperazione o di impotenza nella loro vita, con l'omicidio che rappresenta una forma estrema di sfogo.

Family Mass Murderers (Assassini di Massa in Famiglia):

- Dispute familiari: Molte volte, gli assassini di massa in famiglia compiono omicidi a seguito di dispute interne alla famiglia, come problemi finanziari, divorzi, conflitti ereditari o problemi relazionali.

- Problemi psicologici o emotivi: Alcuni assassini di massa in famiglia possono soffrire di problemi mentali o emotivi che influenzano le loro azioni, portandoli a compiere omicidi all'interno della famiglia.

- Vendetta o gelosia: In alcuni casi, gli assassini di massa in famiglia possono essere spinti da un desiderio di vendetta o gelosia nei confronti dei membri della famiglia.

- Sconvolgimento delle dinamiche familiari: Cambiamenti significativi all'interno della famiglia, come divorzi o separazioni, possono portare a tensioni e conflitti che sfociano in omicidi di massa.

Va notato che ciascun caso è unico e può avere una combinazione di motivazioni complesse. Inoltre, molte volte queste persone non condividono le loro motivazioni o sono difficili da comprendere, il che rende il compito di prevenire gli omicidi di massa particolarmente complesso. La prevenzione richiede un attento monitoraggio e intervento da parte delle autorità e dei professionisti della salute mentale, oltre a una maggiore sensibilizzazione e prevenzione nella società.

Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro

Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa

Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo

Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency

email: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com

Condividi:

IL CLASSIC MASS MURDERER ED IL FAMILY MASS MURDERER

Pubblicato da:

Articoli che potrebbero interessarti

Interesse superiore dei minori: Italia nuovamente condannata dalla Corte di Strasburgo

16 ago. 2023 • tempo di lettura 5 minuti

La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 10 novembre 2022, ha condannato all’unanimità l’Italia per una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il caso ha riguardato la presunta violazione da parte dello Stato italiano del suo dovere di proteggere e assistere la ricorrente e i suoi due figli durante gli incontri organizzati con il padre di questi ultimi – tossicodipendente e alcolista – accusato di maltrattamenti e minacce contro la donna, nonché la decisione dei tribunali nazionali di sospendere la responsabilità genitoriale della stessa, considerata un genitore “ostile agli incontri con il padre”. La madre dei bambini aveva adotto quale motivazione per non partecipare a tali incontri i precedenti fatti di violenza subiti e la mancanza di sicurezza degli stessi. In particolare, i ricorrenti hanno sottolineato che gli incontri non si sono svolti nelle condizioni di “protezione rigorosa” prescritta dalle autorità competenti, circostanza che li ha esposti a ulteriori violenze. Inoltre, la donna ha lamentato di aver subito una vittimizzazione secondaria in violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione, essendo stata ritenuta un genitore non cooperativo e privata della sua potestà genitoriale.La Corte Europea - tenuto conto della giurisprudenza in materia (cfr. Remetin c. Croazia (n. 2), n. 7446/12, §67, 24 luglio 2014) e della natura delle censure sollevate dai ricorrenti - ha ritenuto che il caso di specie dovesse essere esaminato dal solo punto di vista dell’art. 8 della Convenzione, nella misura in cui stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare […]”. Preliminarmente, i giudici di Strasburgo hanno ricordato che la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ha interferito con il suo diritto al rispetto della vita familiare (mutatis mutandis R.M. c. Lettonia, n. 53487/13, § 102, 9 dicembre 2021). Tale ingerenza viola l’art. 8 della Convenzione, a meno che non sia “a norma di legge”, persegua uno o più scopi legittimi di cui al comma 2, e non possa essere considerata un provvedimento “necessario” in una società democratica. Per quanto riguarda la vita familiare di un bambino, vi è attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – sull'idea che in tutte le decisioni riguardanti i bambini, il loro interesse superiore deve avere la preminenza (Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 207, 10 settembre 2019, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010, e X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 96, CEDU 2013). Nei casi in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori sono in conflitto, l'art. 8 richiede alle autorità nazionali di trovare un giusto equilibrio tra tutti gli interessi, attribuendo particolare importanza all'interesse superiore del figlio, che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori (cfr., ad esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 64, CEDU 2003-VIII, nonché i riferimenti ivi citati). Nel caso di specie, per quanto riguarda i due bambini, la Corte ha osservato che, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute sin dal 2015, il Tribunale per i Minorenni non ha sospeso i contatti fino a novembre 2018. In tale lasso temporale, i minori hanno dovuto incontrare il padre in un ambiente instabile che non ha favorito il loro sviluppo pacifico, nonostante le autorità competenti sapessero che l’uomo non seguiva più il suo programma di disintossicazione dalla droga e che il procedimento penale a suo carico per maltrattamenti era pendente. La Corte, dunque, non ha compreso perché il Tribunale per i Minorenni, abbia deciso di proseguire con le sessioni di contatto anche se il benessere psicologico, l’equilibrio emotivo e l'incolumità dei bambini non erano garantiti: in nessuna fase è stato valutato il rischio a cui sono stati esposti e nelle decisioni dei giudici nazionali non è emersa la dovuta attenzione in merito al loro interesse superiore, prevalente rispetto a quello del padre a continuare con le sessioni di incontro. La Corte ha anche preso atto della constatazione della Corte d'Appello di Roma secondo cui il padre, attraverso il suo comportamento aggressivo, distruttivo e sprezzante durante le sessioni, ha mancato al suo dovere di garantire uno sviluppo sano e sereno dei bambini. Ciò ha comportato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nei confronti di entrambi i bambini. Per quanto riguarda la madre dei bambini, la Corte ha ritenuto che le decisioni dei tribunali interni di sospensione della sua responsabilità genitoriale non avessero tenuto conto delle difficoltà connesse alle sessioni di contatto e delle evidenziate condizioni di precarietà. Inoltre, nella sua relazione sull'Italia, il GREVIO (il Gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione di Istanbul) ha sottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli devono essere un fattore centrale quando si decide sull'interesse superiore del minore in relazione all'affidamento e alle modalità di visita. GREVIO ha anche osservato che i tribunali nazionali non hanno tenuto conto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul. La Corte Europea ha condiviso le preoccupazioni del GREVIO circa l'esistenza di una pratica diffusa da parte dei tribunali civili di considerare “non collaborative”, e quindi “madri non idonee” meritevoli di sanzioni, le donne che adducono il problema della violenza domestica quale motivo per non partecipare alle sessioni di contatto tra i propri figli e il loro ex partner, e per non accettare l'affidamento condiviso o il diritto di visita. Alla luce di quanto precede, i giudici europei hanno ritenuto che le autorità giudiziarie italiane non abbiano fornito ragioni pertinenti e sufficienti a giustificare la loro decisione di sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente tra il maggio del 2016 e il maggio del 2019, in quanto basata su un esame non approfondito della reale situazione della donna e sulla sua presunta ostilità nei confronti dell’ex partner. Pertanto, la Corte Europea ha riscontrato una violazione dell’art. 8 della Convenzione anche nei confronti della madre dei bambini.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com

Continua a leggere

IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO, LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

16 lug. 2023 • tempo di lettura 4 minuti

Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è un provvedimento previsto dalla legge italiana per tutelare la salute mentale e fisica delle persone che, a causa di una patologia psichiatrica o di comportamenti autolesionistici o violenti, non sono in grado di prendersi cura di sé stesse o rappresentano un pericolo per sé stesse o per gli altri.La normativa di riferimento per il TSO è il Testo Unico sulla Salute Mentale (TUSM) del 1998 (Decreto Legislativo n. 180/1998) e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che definisce le modalità di attuazione del TUSM. In base a queste normative, il TSO può essere applicato su richiesta di un medico o di un prefetto.Il TSO può essere applicato quando una persona presenta un disturbo psichiatrico grave che compromette la sua capacità di intendere e di volere, oppure quando la persona rappresenta un pericolo per sé stessa o per gli altri. In tali situazioni, il medico può richiedere l'applicazione del TSO per obbligare il paziente ad essere sottoposto a trattamenti sanitari necessari per la sua cura e protezione.Le motivazioni per l'applicazione del TSO sono diverse e dipendono dalle condizioni individuali del paziente. In generale, il TSO viene applicato per garantire la sicurezza del paziente stesso e delle persone a lui vicine, per prevenire il deterioramento delle condizioni di salute del paziente, per garantire il rispetto dei diritti del paziente e per prevenire la diffusione di malattie infettive o contagiose.In ogni caso, il TSO è un provvedimento delicato e complesso che deve essere applicato con attenzione e con il rispetto dei diritti del paziente. La sua applicazione deve essere adeguatamente motivata e deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario.Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere attivato da diverse figure previste dalla normativa italiana.In primo luogo, il TSO può essere richiesto dal medico curante che si occupa della persona affetta da una patologia psichiatrica grave. Il medico deve ritenere che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri, o che non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa della sua condizione psichica. In questo caso, il medico può richiedere l'attivazione del TSO per obbligare il paziente a sottoporsi ai trattamenti sanitari necessari per la sua cura.In alternativa, il TSO può essere richiesto dal prefetto della provincia in cui si trova il paziente. Il prefetto può attivare il TSO quando riceve una segnalazione da parte di un medico o di una autorità sanitaria, o quando ritiene che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri e che la sua condizione richieda un trattamento sanitario obbligatorio.In ogni caso, il TSO deve essere attivato solo dopo una valutazione dettagliata della condizione del paziente da parte di un medico specialista in psichiatria. La decisione di applicare il TSO deve essere adeguatamente motivata e deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario per garantire il rispetto dei diritti del paziente.Il sindaco non ha un ruolo diretto nell'attivazione del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in Italia. La normativa di riferimento per il TSO è il Testo Unico sulla Salute Mentale (TUSM) del 1998 (Decreto Legislativo n. 180/1998) e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che definisce le modalità di attuazione del TUSM.Secondo queste normative, il TSO può essere richiesto dal medico curante o dal prefetto della provincia in cui si trova il paziente. Il medico deve ritenere che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri, o che non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa della sua condizione psichica. In alternativa, il prefetto può attivare il TSO quando riceve una segnalazione da parte di un medico o di una autorità sanitaria, o quando ritiene che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri e che la sua condizione richieda un trattamento sanitario obbligatorio.Il sindaco, in quanto autorità amministrativa del territorio, può svolgere un ruolo di coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte nella gestione dei casi di patologie psichiatriche gravi. Inoltre, il sindaco può promuovere iniziative a sostegno della salute mentale della comunità e favorire la diffusione di informazioni corrette sulle patologie psichiatriche e sui servizi di assistenza e cura disponibili sul territorio.

Continua a leggere

Rivoluzione digitale, social network e diritto penale: il furto di identità e i “profili fake”

16 dic. 2020 • tempo di lettura 4 minuti

L’ordinamento penale italiano si trova costantemente a dover rispondere a nuove esigenze di tutela e a dover prevedere nuove fattispecie di reato: riesce a stare al passo con i tempi e affrontare le questioni riguardanti la rivoluzione digitale in atto da anni?1. Cosa è il profilo fake? 2. Come reagisce l’ordinamento penale italiano? 3. Nel concreto come si comportano i giudici? 4. Cosa può fare il cittadino vittima di un furto di identità e di immagini?Accade ormai quotidianamente di conoscere una persona e di rimanervi in contatto grazie ai social network o, ancora più spesso, di conoscerla direttamente sul web. Al di là dello scambio di numeri telefonici, oggi, il cd. “nickname” del profilo social rientra tra le prime informazioni di cui si viene a conoscenza, così da poter reciprocamente aggiungersi e seguirsi sui vari social network.Da più di un decennio, infatti, social network come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn (solo per citare i più comuni) hanno avuto una diffusione tale da rendere reale e concreta la famosa, e anche famigerata, “rivoluzione digitale”: tutti connessi, tutti collegati, a prescindere dal luogo in cui ci si trova, dalla lingua che si parla, e dall’età che si ha. Se da un lato questa profonda digitalizzazione ha sicuramente diversi lati positivi, permettendo una connessione costante tra persone distanti e una maggiore facilità di contatto, dall’altro lato ha comportato anche una maggiore facilità nella commissione di reati, primo fra tutti il furto di identità e il furto di immagini.1 - Cosa è il profilo fake?Non solo ai soggetti famosi, ma anche e soprattutto alle persone comuni, può succedere di essere vittima di furto di identità e di immagini, mediante le quali viene creato un cd. “profilo fake” (lett. profilo falso). Il profilo fake, infatti, si può manifestare in due modi: è sia quel profilo social che associa un nome (spesso di fantasia) a delle immagini, le quali appartengono, invece, ad una persona reale rimasta vittima di furto di immagini; sia quel profilo che, pur avendo il nome reale associato alle immagini reali di una persona, viene gestito – ad insaputa di quest’ultima – da soggetti terzi in modo illegittimo.2 - Come reagisce l’ordinamento penale italiano?Nonostante sia un fenomeno ormai molto diffuso, il codice penale non ha ancora previsto una disposizione ad hoc, considerando la creazione del profilo fake punibile solo se ricondotta in altre fattispecie tradizionali, tra cui l’art. 494 c.p. sulla “sostituzione di persona” e l’art. 640-ter c.p. sulla “frode informatica”. Nella sostituzione di persona (art. 494 c.p.) un soggetto si sostituisce ad un altro illegittimamente e di nascosto, con il fine di indurre i terzi in errore e ricavarne un vantaggio personale, non necessariamente economico. Per questa condotta la pena è la reclusione in carcere fino ad un anno.Nella frode informatica (art. 640-ter co. 3 c.p.), invece, il furto o l’indebito utilizzo dell’identità digitale altrui è un’aggravante del reato base di frode informatica, secondo il quale chiunque altera il funzionamento di un sistema informatico o interviene senza diritto su dati e informazioni per procurare a sé un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3.000 euro.3 - E nel concreto come si comportano i giudici?Non essendo prevista una disposizione penale ad hoc, non sono chiari i termini e i confini della fattispecie di reato, sulla quale è intervenuta, anche recentemente, la Corte di Cassazione. Con una prima sentenza nel 2014 la Corte aveva stabilito che il reato si configura anche solo mediante la creazione di un account su un social network con un nickname di fantasia, associandolo però all’immagine di un’altra persona. Non è dunque necessario utilizzare anche il nome proprio del soggetto ritratto in foto. Con una seconda sentenza all’inizio del 2020, la Cassazione ha peraltro stabilito che il furto di identità attraverso i social, qualora si tratti di un “episodio isolato”, non è punibile per particolare tenuità (e quindi per applicazione dell’art. 131-bis c.p.)Sebbene la giurisprudenza cerchi, quindi, di rimediare alle lacune legislative, un intervento riformatore e di attuazione del codice penale alle nuove esigenze di tutela appare auspicabile. 4 - Cosa può fare il cittadino vittima di un furto di identità e di immagini?La prima cosa che può fare la vittima è quella di segnalare allo stesso social network il furto di identità e di immagini mediante l’apposita sezione “segnala profilo”. In questo modo il social network viene immediatamente avvisato che è stata posta in essere una condotta illecita da uno degli utenti. Tuttavia, la sola tutela fornita dai vari social network con le mere “segnalazioni” non sembra affatto sufficiente.Il cittadino, poi, può ricorrere all’autorità giudiziaria, in particolare la Polizia Postale, ove può sporgere denuncia non appena scopre il fatto, stampando e/o “screenshottando” gli elementi ritenuti utili per provare il reato. L’inquadramento del fatto nel reato di sostituzione di persona o in quello di frode informatica è rimesso al giudice.Infine, la vittima può formulare una richiesta al Garante della Privacy, grazie alla tutela riconosciuta dal cd. GDPR: Regolamento Europeo della Privacy, entrato in vigore nel maggio 2018. Invero, se il social network non risponde alla richiesta dell’utente vittima di furto o non cancella i dati, sarà possibile presentare un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, il quale potrà ordinare allo stesso social network di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati riferiti all'interessato e oggetto del profilo fake.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Prima Penale - Sentenza n. 9434 del 5 marzo 2024 Argomento: Il cumulo di pena

5 mar. 2024 • tempo di lettura 1 minuti

IL CUMULO DI PENAIl cumulo di pena non può comprendere condanne già interamente espiate, a meno che il condannato dimostri un concreto interesse al loro inserimento, né condanne per reati commessi dopo l’inizio dell’esecuzione della pena, ed è quindi doverosa la formazione di cumuli parziali: si vedano, sul punto, le numerose pronunce di questa Corte, secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l’espiazione di una determinata pena, o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall’altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione» (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019; vedi anche Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020; Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015).Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.comEsperto e Docente in Diritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente in Criminologia e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, ausiliario del Giudice, CTU e CTP, Editori e Giornalisti European news Agency

Continua a leggere

Commenti

Non ci sono commenti