IL REVENGE PORN

Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro

In Italia, il reato di revenge porn è disciplinato dall'articolo 612-bis del Codice Penale, che prevede la seguente incriminazione:

"Chiunque diffonde, con qualsiasi mezzo, immagini o sequenze audiovisive idonee a ledere l'onore o la reputazione della persona rappresentata, ovvero a violare la privacy della stessa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Se il fatto è commesso nei confronti di persona offesa dal reato di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis, 609-ter o 609-quater, la pena è della reclusione da uno a sei anni.

Salve le ipotesi di cui all'articolo 617, primo comma, la stessa pena si applica a chiunque detiene, acquista o si procura immagini o sequenze audiovisive di cui al primo comma."

In sostanza, il reato di revenge porn consiste nella diffusione, con qualsiasi mezzo, di immagini o sequenze audiovisive idonee a ledere l'onore o la reputazione della persona rappresentata, ovvero a violare la sua privacy. La pena prevista per questo reato va dalla reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. La pena può essere aumentata se il fatto è commesso nei confronti di una persona già offesa dal reato di violenza sessuale. Inoltre, è prevista la stessa pena per chiunque detiene, acquista o si procura immagini o sequenze audiovisive di revenge porn.

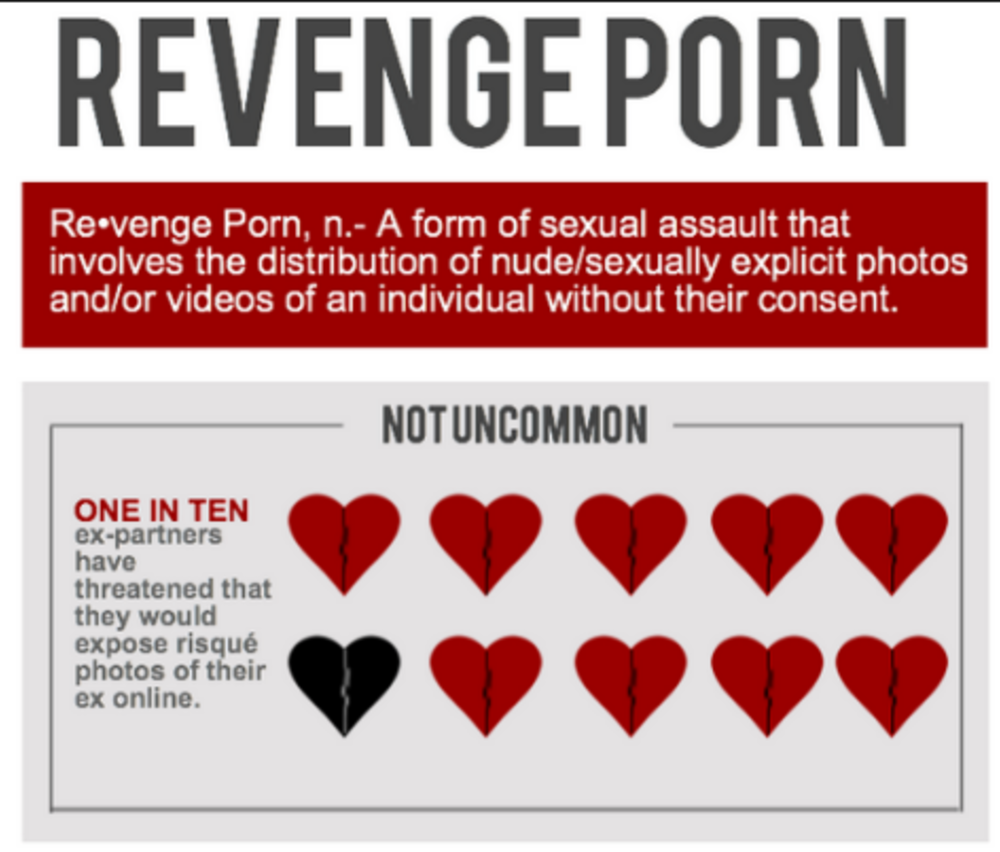

Il revenge porn è una forma di violenza sessuale digitale che consiste nella diffusione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso. Spesso, le immagini o i video sono stati originariamente scattati o registrati durante una relazione intima consensuale, ma vengono divulgati dopo la fine della relazione o in seguito ad una vendetta o un ricatto.

Il revenge porn si manifesta attraverso la pubblicazione di immagini o video intimi su internet, sui social network, sui siti di condivisione di file o tramite messaggi privati. La vittima può essere individuata attraverso il nome completo, l'indirizzo, il luogo di lavoro o altre informazioni personali.

Per difendersi dal revenge porn, è importante adottare alcune misure preventive, come non condividere immagini o video intimi con altre persone e proteggere la propria privacy sui social network e sui siti di incontri. In caso di divulgazione di immagini o video intimi, la vittima deve raccogliere prove della diffusione, come screenshot, e rivolgersi alle autorità competenti per segnalare l'accaduto e denunciare il reato.

Le soluzioni per affrontare il revenge porn possono variare a seconda del caso specifico. In alcuni casi, la vittima può ottenere la rimozione delle immagini o dei video dalla piattaforma su cui sono stati pubblicati. In altri casi, può essere necessario ricorrere alla via legale per ottenere giustizia e risarcimento.

In Italia, il revenge porn è considerato un reato e viene punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da 1.000 a 10.000 euro. Inoltre, il responsabile è tenuto al risarcimento dei danni causati alla vittima. La legge prevede anche la possibilità di ricorrere alla procedura del "diritto all'oblio", che consente di chiedere la rimozione delle informazioni personali diffuse in modo illecito su internet.

Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

La ritrattazione nei reati contro l'amministrazione della giustizia

9 mag. 2022 • tempo di lettura 4 minuti

Alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia, fra cui la falsa testimonianza e il favoreggiamento personale, non sono punibili se il colpevole, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero.Ambito di applicazione della ritrattazioneTermine entro il quale è ammessa la ritrattazioneRatio e natura giuridica della ritrattazione1 - Ambito di applicazione della ritrattazioneCome anticipato, l’art. 376 c.p., sotto la rubrica “Ritrattazione”, prevede che non è punibile il colpevole di alcuni reati contro l’Amministrazione della giustizia se il colpevole, nel termine che appresso vedremo, ritratta il falso e manifesta il vero. I reati che possono essere non punibili sono precisati dallo stesso art. 376 c.p.: false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis c.p.): questo reato punisce chiunque, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false o tace, in tutto o in parte, ciò che sa;false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.): punisce chiunque rende dichiarazioni false al difensore nell’ambito delle investigazioni difensive;falsa testimonianza (art. 372 c.p.): punisce il testimone che afferma il falso, che nega il vero o che tace, in tutto o in parte, ciò che sa;falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.): punisce il perito o l’interprete che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero;frode in processo penale e depistaggio (art. 375 co. 1 lett. b) c.p.): punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale, richiesto dall’Autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero o tace, tutto in parte, ciò che sa;favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): punisce il soggetto che, dopo la commissione di un delitto punito con l’ergastolo o la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate da quest’ultima effettuate.Per andare esente da pena, il colpevole di uno di questi reati deve riconoscere, nell’ambito dello stesso procedimento in cui lo ha commesso, la falsità del proprio operato o delle proprie dichiarazioni e, in piena coscienza e consapevolezza, esteriorizzare di aver reso mendacio e rettificare con il vero. La ritrattazione, in altri termini, deve essere non equivoca, idonea a riconoscere il mendacio e confutarlo nel vero.Deve trattarsi di un ravvedimento volontario; può però non essere spontaneo, potendo essere determinato dal mero interesse del soggetto attivo di evitare conseguenze sanzionatorie. Infine, la ritrattazione deve essere completa: non è ammessa in forma parziale.2 - Termine entro il quale è ammessa la ritrattazioneNell’ambito del processo penale, la ritrattazione è ammessa non oltre la chiusura del dibattimento, che è il momento immediatamente precedente le conclusioni delle parti. Nell’ambito del processo civile, invece, la ritrattazione è ammessa fino a che la sentenza civile non è diventata definitiva.3 - Ratio e natura giuridica della ritrattazioneMa perché il legislatore dovrebbe volere mandare esente da pena chi è colpevole di aver, a vario titolo, sviato il corretto evolversi della giustizia? Il motivo è che si vuole incentivare l’autore della menzogna a dire il vero, consentendo l’accertamento dei fatti: per spingerlo quindi a ritrattare, gli viene assicurato che non sarà punito.Dietro la non punibilità per l’autore di un reato che ritratta, quindi, c’è un bilanciamento di interessi: da un lato, l’interesse ad accertare la verità in sede processuale; dall’altro lato, l’interesse a punire la falsità. Fra questi due interessi, prevale quello ad accertare la verità: ormai la falsità è stata posta in essere e si vuole evitare che la stessa possa altresì pregiudicare l’esito del processo. Se questa è la ratio sottesa, la ritrattazione non può che essere qualificata come causa di non punibilità in senso stretto. Questa categoria comprende dei fatti che sono tipici, antigiuridici e colpevoli ma che, per ragioni di opportunità, non vengono puniti. Come abbiamo visto, l’opportunità sta nel ricercare il corretto svolgimento del processo, accettando di non punire una condotta illecita.Da ultimo deve rilevarsi la natura soggettiva e personale della causa di non punibilità in esame: di conseguenza, è escluso che la ritrattazione possa operare anche nei confronti dell’istigatore, tranne nel caso in cui il soggetto che abbia istigato a commettere le fattispecie delittuose abbia, poi, convinto l’istigato a ritrattare.Editor: dott.ssa Elena Pullano

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

29 apr. 2021 • tempo di lettura 6 minuti

L’art. 131-bis c.p. prevede che il giudice possa escludere la punibilità di un comportamento qualora l’offesa – in ragione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo –sia particolarmente tenue. Si tratta di un fatto penalmente rilevante (quindi antigiuridico e colpevole), ma che per la sua scarsa rilevanza offensiva rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma viene considerato non meritevole di pena. In questo contributo analizziamo i presupposti applicativi dell’istituto, oggi al centro di una specifica proposta abrogativa da parte del Parlamento. Cos’è la particolare tenuità del fatto?Cosa prevede l’art. 131-bis c.p.?Quali sono i risvolti processuali dell’istituto?Le recenti proposte di legge: abrogazione dell’art. 131-bis c.p.?1 - Cos’è la particolare tenuità del fatto?L’art. 131-bis c.p. – introdotto dal legislatore con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 – integra una causa obiettiva di esclusione della punibilità, operante nei casi in cui l’offesa venga giudicata in concreto come particolarmente tenue e il comportamento delittuoso risulti non abituale.L’istituto, in particolare, è espressione dei principi di proporzionalità della pena e sussidiarietà del diritto penale, principi quest’ultimi che trovano tutela nella carta costituzionale ai sensi degli artt. 3, 13 e 27, co. 3 cost. La ratio della disciplina, infatti, è quella di non applicare la sanzione penale – e quindi di non impegnare, in una prospettiva di deflazione processuale, i complessi meccanismi della giustizia penale – a quei fatti ritenuti concretamente marginali. A tal proposito è bene sottolineare una significativa distinzione: il fatto particolarmente tenue e quello totalmente inoffensivo operano su due piani diversi. La condotta che non viene punita in ragione dell’art. 131-bis c.p. è antigiuridica e colpevole, ma non viene sottoposta a sanzione per ragioni afferenti alla meritevolezza della pena. In altri termini, l’offesa sussiste, ma è valutata dal giudice come particolarmente tenue. Il fatto totalmente inoffensivo del bene giuridico tutelato dal reato, invece, integra una situazione ben diversa; in tal caso, non venendo in rilievo un’offesa – neppure in forma lieve – dell’interesse protetto dalla norma, non potrebbe dirsi integrato il fatto tipico previsto dall’illecito penale. 2 - Cosa prevede l’art. 131-bis c.p.?L’ambito operativo dell’istituto dipende, in primo luogo, dal massimo edittale di pena detentiva: la particolare tenuità, infatti, opera per quei delitti la cui pena detentiva nel massimo non sia superiore a cinque anni o per i quali sia prevista, da sola o congiunta alla reclusione, la pena pecuniaria (per quest’ultima, differentemente dalla pena detentiva, non sussistono limiti nell’ammontare). Ai fini del calcolo della pena detentiva rilevante per l’applicazione o meno della norma in questione non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle che prevedono una pena di specie diversa dall’ordinaria o che prescrivono un aumento/diminuzione di pena superiore a un terzo. In quest’ultimo caso, ai sensi del quarto comma dell’art. 131-bis c.p. non si terrà conto del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p.Il secondo presupposto riguarda poi il concreto atteggiarsi del fatto, il cui disvalore offensivo deve risultare particolarmente tenue a seguito dell’accertamento giudiziale condotto sulla base dei parametri normativi dell’art. 133 c.p. e fondato, quindi, su tre indicatori: (i) modalità della condotta; (ii) esiguità del danno o del pericolo; (iii) grado della colpevolezza. Per l’applicazione dell’istituto, inoltre, il comportamento del reo non deve risultare abituale. Il legislatore, in particolare, ha indicato al terzo comma alcune situazioni di abitualità delittuosa, vale a dire: quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; (ii) quando la persona ha commesso più reati della stessa indole; (iii) quando il reato riguardi condotte plurime, abituali e reiterate.Da ultimo, è bene altresì sottolineare che il secondo comma prevede delle ipotesi preclusive di non tenuità. Si tratta di situazioni che il legislatore ha astrattamente valutato incompatibili con un giudizio di particolare tenuità. Più in dettaglio, l’offesa non può mai essere considerata tenue quando la persona: (i) ha agito per motivi abietti o futili; (ii) ha agito con crudeltà, ha adoperato sevizie o ha profittato di situazioni di minorata difesa della vittima; (iii) ha provocato come conseguenza non voluta della propria condotta la morte o le lesioni gravissime della vittima. Di recente, inoltre, il legislatore ha previsto l’impossibilità di applicare l’art. 131-bis c.p. anche in relazione ai delitti, puniti con una pena detentiva nel massimo superiore a due anni e sei mesi, commessi in occasione di manifestazioni sportive, nonché ai reati di cui agli artt. 336, 337, 341 e 343-bis c.p., se il fatto è commesso contro un ufficiale/agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. 3 - Quali sono i risvolti processuali dell’istituto?Con riferimento ai profili di interesse processuale, è bene anzitutto sottolineare che la particolare tenuità del fatto può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento.Già nella fase delle indagini preliminari, infatti, è previsto che il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 411 c.p.p., possa richiedere l’archiviazione del procedimento in ragione della particolare tenuità del fatto. In tal caso, differentemente da quanto previsto dall’art. 408, co. 2 c.p.p., la richiesta di archiviazione deve essere notificata non soltanto alla persona offesa – legittimata quest’ultima a proporre opposizione nel termine di dieci giorni – ma altresì alla persona sottoposta alle indagini. Sarà poi onere del giudice per le indagini preliminari valutare se accogliere o meno la richiesta formulata dall’organo inquirente. Sebbene non espressamente menzionata tra le ipotesi conclusive del giudizio, la causa di non punibilità in questione può essere altresì rilevata, all’esito dell’udienza preliminare, nella sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice a norma dell’art. 425 c.p.p. Ugualmente, la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza prima dell’apertura del dibattimento: l’art. 469, co. 1-bis c.p.p., infatti, prevede l’ipotesi del proscioglimento predibattimentale per particolare tenuità del fatto. La non punibilità, inoltre, può essere dichiarata all’esito del giudizio di primo grado e, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, anche in appello e in sede di legittimità.Quanto all’efficacia extrapenale della sentenza irrevocabile, pronunciata a seguito del dibattimento per motivi di particolare tenuità del fatto, l’art. 651-bis c.p.p. prevede che il provvedimento definitivo abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno in merito all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua rilevanza penale, nonché in relazione all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Sebbene si tratti di una sentenza di proscioglimento, infatti, il comportamento è pur sempre antigiuridico e colpevole. Deve infine sottolinearsi che le sentenze definitive di proscioglimento, pronunciate per particolare tenuità del fatto a seguito del dibattimento, devono essere iscritte nel casellario giudiziale. Allo stesso modo devono essere iscritti i provvedimenti di archiviazione pronunciati per la medesima ragione; tuttavia non se ne deve fare menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro o della pubblica amministrazione.4 - Le recenti proposte di legge: abrogazione dell’art. 131-bis c.p.?Nonostante l’importante funzione deflattiva svolta dall’istituto qui analizzato – funzione quest’ultima di significativa importanza specialmente nel ‘sistema giustizia’ italiano, cronicamente pervaso da intasamenti e ritardi processuali – il legislatore sta mostrando negli ultimi tempi un’ingiustificata diffidenza nei riguardi della disciplina della particolare tenuità. Con atto n. 2024, infatti, il 25 luglio 2019 è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge finalizzata ad abrogare interamente l’art. 131-bis c.p. La proposta di legge – che si ritiene non possa essere salutata con favore – si fonda sul recupero di una visione ‘giustizialista’ del processo penale: nel documento parlamentare, infatti, si legge che «non punire un soggetto che abbia commesso un reato sussistente e accertato in tutti i suoi elementi andrebbe a vanificare gli effetti della giustizia penale e a scardinare il sistema penale facendo venire meno sia la funzione di intimidazione, sia quella di retribuzione e punitiva e perfino quella di rieducazione. Per di più, la disciplina de qua potrebbe essere addirittura interpretata come una vera e propria concessione a delinquere ‘tenuamente’». La proposta abrogativa è attualmente all’esame delle commissioni parlamentari competenti.Editor: avv. Davide Attanasio

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Il minore di età risponde penalmente se commette un reato?

24 giu. 2021 • tempo di lettura 6 minuti

In diritto penale, l’art. 97 c.p. afferma che non è imputabile il soggetto che, al momento in cui commette il fatto, non ha compiuto gli anni quattordici. L’art. 98 c.p., invece, dispone che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, solo se aveva la capacità di intendere e di volere.Vediamo meglio queste ipotesi.Cenni sull’imputabilità in materia penaleInfraquattordicenni: presunzione assoluta di incapacitàUltraquattordicenni: accertamento in concreto da parte del giudice Procedimento specializzato davanti al Tribunale per i minorenni: cenni1 - Cenni sull’imputabilità in materia penalePer poter essere chiamato a rispondere delle proprie azioni, qualunque soggetto deve essere imputabile: deve, cioè, essere capace di intendere e di volere. Perchè possa essere punito, è necessario che l’autore di un reato abbia una certa attitudine ad autodeterminarsi, nel senso di esprimere una consapevole capacità di scelta tra diverse alternative di azione: un rimprovero in tanto ha senso in quanto il destinatario abbia la maturità mentale per distinguere il lecito dall’illecito e, di conseguenza, per conformarsi alle aspettative dell’ordinamento giuridico. Se manca la capacità di intendere e di volere, cioè l’imputabilità, viene meno il requisito della colpevolezza e, con essa, la possibilità di muovere un rimprovero all’autore del reo. In materia penale, l’imputabilità è disciplinata dagli artt. 85 ss. c.p. ed è definita come la “capacità di intendere e di volere” al momento del fatto; chi non ha questa capacità, non è imputabile. Il concetto di capacità di intendere e di volere va inteso come comprensivo necessariamente di entrambe le attitudini, per cui l’imputabilità viene meno se manca anche una sola capacità. Possiamo dare le seguenti definizioni:capacità di intendere: capacità del soggetto di comprendere il significato delle proprie azioni e di valutarne le possibili ripercussioni positive o negative sui terzi;capacità di volere: capacità del soggetto di intendere il significato dei propri atti, intesa come controllo degli impulsi ad agire e di determinazione secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base a una concezione di valore.La legge prevede, agli artt. 88 ss. c.p., alcune cause di esclusione dell’imputabilità, che però non sono tassative: si tratta della minore età del soggetto, della presenza di infermità mentale o di altre condizioni (sordomutismo, cronica intossicazione da alcol o da stupefacenti) che sono capaci di incidere sull’autodeterminazione responsabile dell’agente.Per quanto qui rileva, l’età del soggetto agente influisce sull’imputabilità in questo modo:età inferiore ai quattordici anni: secondo l’art. 97 c.p., il minore infraquattordicenne non è mai imputabile ed è destinatario di una presunzione di incapacità di natura assoluta, nel senso che non è ammessa la prova contraria;età compresa fra i quattordici e i diciotto anni: secondo l’art. 98 c.p., spetta al giudice accertare, in concreto e volta per volta, se il minore ultraquattordicenne sia imputabile, sulla base del suo grado di maturità;età superiore ai diciotto anni: a contrario, la legge presume l’imputabilità dell’ultradiciottenne ma con una presunzione solo relativa, perché è ammessa la prova del vizio totale o parziale di mente o delle altre di legge che escludono o diminuiscono grandemente la capacità di intendere e di volere. È bene ricordare, per sfatare un “mito”, che quando l’autore del reato è un minore non imputabile non saranno mai chiamati a processo i suoi genitori: nel nostro ordinamento vige, infatti, il principio di personalità della responsabilità penale, per cui solo all’autore del reato può essere applicata la sanzione penale.2 - Infraquattordicenni: presunzione assoluta di incapacitàAi sensi dell’art. 97 c.p., “non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.Come anticipato, si tratta di una presunzione assoluta, che non ammette la prova contraria, e che si fonda su un criterio di normalità: a causa della giovane età, lo sviluppo psico-fisico dell’infraquattordicenne non può considerarsi completo, al punto che egli non è in grado di comprendere il disvalore della propria condotta o di formare autonomamente e in maniera consapevole la propria volontà.Tuttavia, ai sensi dell’art. 224 c.p., qualora il giovane autore di un delitto sia riconosciuto socialmente pericoloso, il giudice può applicare le misure di sicurezza della libertà vigilata o del riformatorio giudiziario. Inoltre, il giudice deve sempre disporre il ricovero nel riformatorio giudiziario quando sia commesso un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. 3 - Ultraquattordicenni: accertamento in concreto da parte del giudiceAi sensi dell’art. 98 c.p., “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita”.Come abbiamo accennato, quando l’autore del reato ha già quattordici anni ma non ancora diciotto non esiste alcuna presunzione legale di capacità né di incapacità: è il giudice a dover accertare in concreto la capacità di intendere e di volere del minore.Secondo l’orientamento ormai consolidato, l’incapacità minorile non presuppone necessariamente un’infermità mentale ma si fonda su un giudizio di immaturità: questa valutazione importa un giudizio che sia comprensivo del carente sviluppo delle capacità conoscitive, volitive ed affettive nonché dell’incapacità di intendere il significato etico-sociale del comportamento e dell’inadeguato sviluppo di una coscienza morale. La valutazione sulla maturità/immaturità del minore deve essere effettuata dal giudice in relazione alla natura del reato commesso: nella prassi, ad esempio, ai fini dell’imputabilità del minore si ritiene sufficiente un minimo sviluppo mentale ed etico quando sia commesso un delitto contro la persona (es. omicidio, lesioni) perché si tratta di reati dal disvalore facilmente percepibile.Qualora il minore sia riconosciuto in concreto non imputabile perché immaturo ma socialmente pericoloso, si applica l’art. 224 c.p. sopra esaminato. Se, invece, il minore sia riconosciuto imputabile e responsabile per il reato contestato, il giudice applica le stesse pene previste per gli adulti ma deve diminuire la pena in misura non eccedente un terzo e, ai sensi dell’art. 225, c.p. può ordinare, dopo l’esecuzione della pena, l’applicazione della libertà vigilata o del riformatorio giudiziario.4 - Procedimento specializzato davanti al Tribunale per i minorenni: cenniQuando l’imputato è un minore, il processo penale si svolge secondo un rito peculiare, che diverge dal rito “ordinario” a carico di maggiorenni e che valorizza le particolari esigenze, soprattutto rieducative, dei minori. Questo rito specializzato è disciplinato dal c.d. “codice del processo penale minorile”, di cui al d.p.r. 448/1988.Vediamo, sinteticamente, quali sono i principi ispiratori del sistema:Tribunale specializzato: il minore viene giudicato dal Tribunale per i minorenni, un organo collegiale composto da due magistrati togati e da due giudici onorari, un uomo e una donna, scelti tra i cultori della biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia; finalità rieducativa: la finalità rieducativa è prevalente rispetto alla pretesa punitiva. Per tale ragione è stata, ad esempio, dichiarata incostituzionale l’applicazione della pena dell’ergastolo all’autore del reato minorenne;minima offensività del processo: poiché il minore, in ragione dell’età, ha una personalità più esposta alle influenza esterne rispetto ad un adulto, è necessario ridurre il più possibile le conseguenze negative derivanti dal processo, in modo che il coinvolgimento nella vicenda processuale non sia irrimediabilmente dannoso. Vengono, pertanto, privilegiati strumenti che permettono al giudice di evitare la prosecuzione del processo, quando non sia necessaria: a titolo esemplificativo, il giudice può emettere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;tutela della personalità e della riservatezza del minore: sono dettate norme apposite che cercano di ridurre al minimo la svalutazione dell’immagine del minore agli occhi della comunità. In questo senso, è disposto, ad esempio, il divieto di pubblicare o divulgare notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minore coinvolto nel processo;assistenza affettiva e psicologica: durante tutte le fasi del processo, sono assicurati al minore l’assistenza affettiva e psicologica tramite la presenza dei genitori o di altra persona idonea (indicata dal minore) nonché il sostegno morale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.Editor: dott.ssa Elena Pullano

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

TIPI DI NARCISISMO

23 lug. 2023 • tempo di lettura 12 minuti

Che cos'è il disturbo narcisistico di personalità (NPD)?Il Disturbo Narcisistico di Personalità (NPD) è uno dei dieci disturbi di personalità diagnosticabili ed è definito da una grandiosa immagine di sé e mancanza di empatia. 1 Poiché i narcisisti non sono in grado di trovare il proprio valore internamente, sono iper-focalizzati su come sono visti, percepiti e trattati dagli altri. 2I narcisisti si affidano all'attenzione esterna e alle lodi per sentirsi speciali o importanti. Possono sperimentare il collasso narcisistico , mettersi sulla difensiva, reagire negativamente e persino comportarsi in modo distruttivo quando non ricevono la loro scorta narcisistica . 3Quando ciò accade, il loro ego si sgonfia rapidamente e le loro insicurezze e vergogna personali vengono esposte. Questo è indicato come una lesione narcisistica , che spesso porta a reazioni difensive e aggressive o rabbia narcisistica . Questi meccanismi di difesa possono ostacolare la formazione e il mantenimento di relazioni sane e strette.Secondo il DSM-5, qualcuno con NPD deve esibire almeno cinque dei seguenti:Grandiosità: la grandiosità si riferisce a un senso di particolarità e importanza personale che porta i narcisisti a vantarsi di risultati reali o esagerati e a sentirsi e presentarsi costantemente come superiori.Diritto: il diritto in NPD implica la convinzione che la propria importanza, superiorità o unicità dovrebbe garantire loro un trattamento speciale, risorse aggiuntive o più attenzione rispetto ad altri.Mancanza di empatia: sebbene i narcisisti siano generalmente in grado di provare empatia, spesso non sono disposti a farlo, poiché non ne vedono la necessità o credono che li servirà.Preoccupazione per le fantasie di successo: la realtà spesso non supporta le opinioni dei narcisisti su se stessi poiché hanno una bassa autostima e autostima sottostante. Preferiscono pensare in termini esagerati a ciò che potrebbe essere (ad esempio, guadagnare potere o ricchezza).Eccessivo bisogno di ammirazione: poiché i narcisisti lottano per provare un senso interiore di autostima, guardano al feedback degli altri per costruirsi, spesso impegnandosi in comportamenti di ricerca di lodi.Comportamenti arroganti: i narcisisti tendono a compensare le convinzioni di inferiorità sottostanti agendo in modo arrogante. Possono vantarsi dei loro risultati, esagerare i loro successi e denigrare gli altri per elevarsi.Senso di superiorità: non è sufficiente per un narcisista essere semplicemente realizzato: hanno bisogno di sentirsi meglio degli altri per aumentare il loro senso di autostima e autostima.Sfruttamento degli altri: i narcisisti spesso mentono e ingannano per soddisfare i propri bisogni. Questo può sembrare come costringere gli altri a prendersi cura di loro prima che si prendano cura di se stessi o non riuscire a riconoscere quando hanno fatto richieste irrealistiche agli altri.Adattivo vs. Narcisismo disadattivoIl narcisismo può manifestarsi in vari modi e alcuni narcisisti sono in grado di sfruttare i propri tratti in modi che consentono loro di avere successo nella vita. Ad esempio, i narcisisti adattivi spesso usano la loro fiducia e il loro senso di diritto in modi che li aiutano a raggiungere i loro obiettivi.In altri casi, si radica una forma disadattiva di narcisismo. Piuttosto che usare la forza del loro ego come mezzo di supporto, questi narcisisti mostrano i tratti più dolorosi e inaccettabili del narcisismo. I loro ego sono mantenuti gonfiati attraverso lo sfruttamento e l'abbattimento degli altri. Questi narcisisti si affidano alla manipolazione, al controllo e al disprezzo per provare un senso di forza.14 diversi tipi di narcisismoPoiché il narcisismo si presenta su uno spettro, può presentarsi ed essere esibito in diversi modi. Due persone con diagnosi di NPD possono avere presentazioni significativamente diverse. Mentre NPD è una diagnosi ufficiale del DSM-5, tipi più specifici di narcisisti sono forme non ufficiali e colloquiali per identificare tipi comuni di narcisisti.Di seguito sono riportati 14 tipi comuni di narcisisti:1. Narcisismo paleseI narcisisti palesi sono la varietà prototipo di narcisisti. Mostrano grandiosità, esagerano i loro risultati e si impegnano in attività progettate per impressionare gli altri. 1 Il loro ego eccessivamente gonfiato li porta a credere sinceramente di essere più speciali e meritevoli degli altri. Inoltre, sono incapaci di riconoscere eventuali difetti o mancanze in se stessi, sebbene possano essere pronti a segnalarli negli altri.Il narcisismo palese è tipicamente accompagnato da una personalità estroversa usata per attirare l'attenzione e costruire il pubblico per il loro vanto. I narcisisti palesi usano il loro fascino e carisma per convincere gli altri della loro grandezza. Tuttavia, la loro incapacità di provare empatia si traduce in relazioni superficiali prive di vero calore o longevità.2. Narcisismo occultoI narcisisti nascosti , noti anche come narcisisti vulnerabili , tendono ad apparire timidi, riservati, autoironici e preoccupati, nonostante provino un'immensa fragilità emotiva, invidia cronica e difficoltà con le critiche. 4 I narcisisti nascosti tendono a confrontarsi e giudicarsi costantemente rispetto alla felicità, ai beni e alle relazioni di un'altra persona. 4 Per questo motivo, spesso trascorrono del tempo da soli e possono sperimentare livelli più elevati di suicidalità rispetto ad altri con NPD.3. Narcisismo ipervigilanteL'ipervigilanza riflette la necessità di essere costantemente alla ricerca di minacce. L'accoppiamento di questo tratto con il narcisismo si traduce in un individuo che è sempre all'erta per segnali di critica o critiche da parte degli altri. I narcisisti ipervigilanti temono il rifiuto in misura estrema e vedono offese e insulti nel comportamento innocuo degli altri.I narcisisti ipervigilanti non possono rilassarsi intorno agli altri, poiché stanno ascoltando accenni di possibile mancanza di rispetto o sminuimento. Per questi tipi di narcisisti, socializzare è estremamente doloroso. Sebbene sentano di meritare attenzione e lode da parte degli altri, non sono in grado di gestire i rischi di rifiuto o abbandono che presentano gli ambienti sociali.4. Narcisismo grandiosoI narcisisti grandiosi mostrano modelli di superiorità, pretenziosità e mancanza di considerazione per il tempo degli altri. Mentre queste caratteristiche sono comuni tra molte persone con NPD, tendono ad essere ulteriormente esagerate tra i narcisisti grandiosi. Questi tipi di narcisisti possono essere più assertivi, estroversi e sfruttatori rispetto a quelli con NPD standard.Poiché i narcisisti grandiosi credono così fortemente nelle loro capacità e intelligenza, tendono a mostrare una forte sfiducia nei confronti degli esperti e dei loro superiori. 5 Al contrario, gravitano verso coloro che forniscono loro un'abbondanza di ammirazione. Possono usarlo per alimentare credenze false o esagerate sulla loro importanza, scopo, abilità o identità (noto anche come delusioni di grandezza ).5. Narcisismo esibizionistaIl narcisismo esibizionista si riferisce ai narcisisti che devono essere al centro dell'attenzione o essere visti come l'anima della festa. Bramano l'ammirazione degli altri e faranno di tutto per essere notati. Vogliono anche essere sorpresi in compagnia di persone favolose come credono di essere.Spesso i narcisisti esibizionisti diranno agli altri come sorridere, cosa indossare e cosa dire/fare o non dire/fare. Vogliono controllare la trama e ogni personaggio della storia. Inoltre, credono fermamente che gli altri li considerino speciali e meritevoli come loro stessi. Sono i migliori imbucatori di feste, bombardieri fotografici e accaparratori di attenzioni impenitenti.6. Narcisismo sessualeI narcisisti sessuali sono persone che danno la priorità alla propria soddisfazione e ai propri bisogni sessuali; mancanza di empatia per i loro partner sessuali; dimostrare un senso gonfiato di stima sessuale; aspettarsi frequenti elogi per le loro prestazioni sessuali; e si sentono autorizzati a fare sesso quando e dove lo vogliono. 6, 7Mentre il sesso con un narcisista è inizialmente romantico e passionale (in effetti, questo è spesso il modo in cui conquistano i loro partner), di solito diventa unilaterale, transazionale e potenzialmente anche aggressivo. Nonostante sembrino apprezzare l'intimità fisica e si presentino con abbondanza di fiducia nelle loro prestazioni sessuali, i narcisisti sessuali possono avere un disturbo dell'intimità caratterizzato da difficoltà a dare e ricevere vicinanza emotiva.7. Narcisismo vendicativoI narcisisti vendicativi sono ipersensibili ai disaccordi, ai limiti fissati, al rifiuto e alle critiche percepite. Prendono queste esperienze sul personale e ne sono immensamente feriti (anche se non lo ammetteranno). A loro volta, possono rispondere con attacchi e terrorizzazione nei confronti della persona che percepiscono come irragionevole.Il comportamento narcisistico vendicativo può includere il sabotaggio della carriera o della reputazione di qualcuno, la risposta con rabbia narcisistica, il ricatto o il parlare alle spalle di qualcuno. I narcisisti vendicativi tendono a essere irremovibili nella loro opinione sull'individuo che li ha feriti, anche se hanno ricevuto delle scuse o hanno scoperto che ciò che li ha turbati non è mai accaduto in primo luogo.8. Narcisismo malignoIl narcisismo maligno è un termine colloquiale usato per descrivere coloro che presentano sintomi sia di NPD che di disturbo antisociale di personalità . Combinati, questi disturbi si manifestano come arroganza, bisogno di potere e riconoscimento, mancanza di empatia, tendenza a usare o sfruttare gli altri e provare piacere nel maltrattamento degli altri. I narcisisti maligni tendono a segnalare più menomazioni, difficoltà con le relazioni e peggiori risposte al trattamento rispetto a quelli con NPD tipico.9. Narcisismo antagonistaGli individui che fondono una personalità antagonista con tratti narcisistici presentano una persona estremamente poco attraente per gli altri. Mancano del fascino di altri tipi narcisistici e mostrano invece i tratti più sgradevoli di diritto, arroganza, mancanza di empatia e disprezzo per il benessere degli altri. Le loro personalità antagoniste li portano a essere altamente difensivi, ad assumere il peggio nei commenti degli altri e a rispondere con rabbia a qualsiasi offesa reale o immaginaria.10. Narcisismo somaticoI narcisisti somatici traggono un senso di superiorità, diritto e autostima dalla loro percezione dei loro corpi fisici. Usano le loro figure e lo spazio fisico che li circonda per esprimere i loro tratti narcisistici.Mentre i narcisisti somatici si presentano con fiducia nella loro bellezza, forza e forma fisica, tendono a essere ossessionati dal loro aspetto e criticare l'aspetto degli altri, dimostrando insicurezza di fondo e bassa autostima. I narcisisti somatici possono anche ottenere valore personale e superiorità dal sesso. Tuttavia, il sesso non è necessario, come lo è con i narcisisti sessuali, affinché il narcisista somatico costruisca l'autostima.11. Narcisismo cerebraleI narcisisti cerebrali , noti anche come narcisisti intellettuali, sono individui che soddisfano la loro offerta narcisistica essendo percepiti come intelligenti, colti ed esperti. Questi narcisisti tendono ad essere egocentrici, usano la loro intelligenza contro gli altri, si vantano delle loro conoscenze, correggono eccessivamente gli altri e minimizzano le capacità intellettuali degli altri. Sebbene i narcisisti intellettuali siano generalmente intelligenti, spesso si presentano come se fossero più istruiti di quanto non siano in realtà. Questo viene fatto per mascherare le insicurezze sottostanti e la mancanza di intuizione.12. Narcisismo spiritualeI narcisisti spirituali derivano l'autostima dalla loro fede e capacità di controllare, manipolare e influenzare gli altri. Questo tipo di narcisista usa la propria spiritualità per ferire gli altri con vergogna, paura o gaslighting narcisistico . Porteranno spiritualità e fede in tutte le conversazioni, giudicheranno gli altri per il loro approccio spirituale (o la mancanza di esso) e useranno le Scritture per dimostrare di avere ragione, ignorando i casi in cui non supportano il loro punto di vista.Sebbene chiunque possa essere un narcisista spirituale, sono più comunemente persone in posizioni di potere o coloro che hanno attraversato un'importante transizione di vita e si sono rivolti alla spiritualità per aiutarli a superarla.13. Narcisismo comunitarioI narcisisti comuni sono coloro che possiedono percezioni grandiose e gonfiate di se stessi all'interno di un ambiente comune. 8 Credono di avere un potenziale e una capacità straordinari, spesso si considerano i migliori ascoltatori, aiutanti, socializzatori e persone caritatevoli del pianeta. In realtà, sono abbastanza ipocriti, poiché la maggior parte della loro attenzione si concentra sul soddisfare i propri bisogni intrinseci.14. Narcisismo sanoAnche se può sembrare un ossimoro, sviluppare un sano narcisismo può avere i suoi benefici. Avere un forte senso di autostima radicato nella realtà è la chiave per essere un adulto sano, felice e sicuro di sé. 9 Il narcisista sano può riconoscere e dare priorità ai propri bisogni e non sentirsi in colpa per questo. Possono condividere i loro successi con gli altri, ma non lo fanno solo per ottenere l'ammirazione degli altri.I narcisisti sani hanno fiducia in se stessi e mostrano resilienza e perseveranza. Non fanno affidamento su carisma, grandiosità o comportamenti transazionali per attirare amici e potenziali partner. La fiducia in se stessi, i confini sani, l'impegno per la crescita personale e la valutazione dei propri bisogni e di quelli degli altri si combinano per renderli il tipo di persona che gli altri vorrebbero conoscere.Come comportarsi con un narcisistaAvere a che fare con un narcisista può essere impegnativo ed estenuante. Tuttavia, con la pratica, può diventare più tollerabile. Evitare il confronto, stabilire limiti, educare te stesso, praticare la cura di sé o persino rompere con un narcisista sono tutti modi sani per trattare con un narcisista. Queste azioni sono più facili quando sei consapevole e comprendi i limiti di una relazione con un narcisista.Ecco alcuni modi per affrontare un narcisista:Evita il confronto: i narcisisti tendono ad avere reazioni intense e aggressive alle critiche. Quando possibile, scegliere le tue battaglie ed evitare il confronto può aiutare a ridurre la tua sofferenza.Stabilisci dei limiti: quando stabilisci dei limiti sani attorno a quali tipi di comportamenti sono appropriati rispetto a quelli che non lo sono, ricorda di essere fermo e chiaro. Assegna un nome chiaro al comportamento inaccettabile ("Non parlare di me alle mie spalle") e ribadisci l'affermazione tutte le volte che è necessario.Educa te stesso: conoscere il narcisismo e il suo impatto può aiutarti a comprendere la tua esperienza, trovare auto-convalida, sentirti potenziato e contestualizzare il comportamento del narcisista.Non prendere ciò che dicono sul personale: potrebbe essere allettante interiorizzare ciò che dice un narcisista, ma questo può portare a schemi autocritici malsani . Ricorda a te stesso che le opinioni di un narcisista sono semplicemente giudizi (e non necessariamente fatti).Cerca supporto: circondarti di persone che possono convalidare la tua esperienza è un modo importante per ottenere il supporto emotivo di cui potresti aver bisogno. Fai solo attenzione alle informazioni che condividi sul comportamento narcisistico per evitare ulteriori conflitti.Evita di rafforzare il comportamento narcisistico: fai attenzione a non rafforzare i comportamenti indesiderati (come la grandiosità o la ricerca di lodi). Cioè, evita di dare un'indicazione che quei tratti sono simpatici sorridendo o concordando.Pratica la cura di te stesso: i narcisisti possono farti sentire trascurato, senza priorità e importante. Per combattere questi effetti, prendi in considerazione la pratica della cura di te stesso : prova a tenere un diario , fare esercizio fisico o svolgere attività piacevoli.Un narcisista può cambiare?Molti credono che poiché NPD è un disturbo della personalità, un narcisista non cambierà mai. In realtà, se una persona con NPD è disposta a iniziare la terapia, potrebbe essere in grado di apprendere modi per entrare meglio in empatia con gli altri e lavorare sui propri comportamenti narcisistici.Sfortunatamente, molti narcisisti non cercheranno la terapia, poiché le loro lacune nella consapevolezza di sé in genere non consentono loro di riconoscere le aree per l'auto-miglioramento. Se un narcisista è resistente alla terapia o crede che il suo comportamento narcisistico sia giustificato, è improbabile che cambi. Tuttavia, molti narcisisti finiscono per entrare in terapia per altri sintomi, come ansia o depressione, che poi aprono la porta alla cura dei tratti narcisistici.Opzioni di trattamento per la gestione del narcisismoLa terapia individuale è particolarmente utile per qualsiasi tipo di narcisista e per coloro che interagiscono con loro. Questo può essere fatto attraverso una serie di tecniche, inclusa la terapia cognitivo comportamentale (CBT) , che aiuta i clienti ad adattare i loro schemi di pensiero e ad apportare cambiamenti comportamentali. Anche la consulenza di coppia o la terapia familiare possono essere utili, ma solo se il narcisista è disposto a partecipare e costruire una visione del proprio disturbo. Puoi iniziare la tua ricerca utilizzando un elenco di terapisti online o parlando con un medico di base o uno psichiatra.Pensieri finaliSe stai lottando per affrontare un narcisista o stai sperimentando tu stesso tendenze narcisistiche, c'è davvero speranza. Prendi in considerazione l'idea di iniziare istruendoti sul narcisismo, trovando un Criminologo o Psicologo Forense.

Continua a leggere

Commenti

Non ci sono commenti